「夏祭りに浴衣でお出かけしたい!」と思ったとき、浴衣を着るのに必要なものがわからない方もいるのではないでしょうか。

とくに初めて浴衣を着る方は、浴衣で出かけるために何をどのくらい準備すればよいか悩むことも。

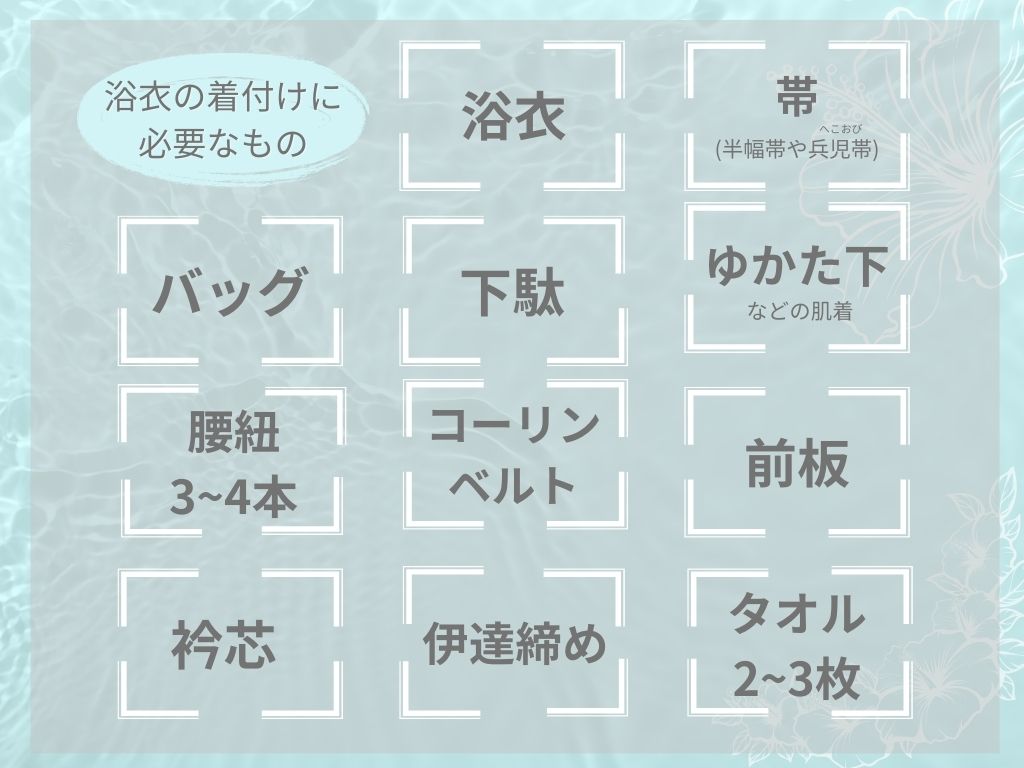

まずは必要なものの一覧がこちら。

すでに家にあるものや買い足しが必要な道具をチェックできるように、必要なアイテムを画像で確認できるとよいですよね。

そこで今回は、浴衣を着るのに用意するべきアイテムリストを画像付きでわかりやすくご紹介します!

夏にむけて浴衣でのお出かけを計画されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

浴衣・帯などの基本アイテム

まずは浴衣を着るために欠かせない基本的なアイテムをご紹介します。

【浴衣・帯などの基本アイテム】

・浴衣

・帯(半幅帯または兵児帯)

・バッグ(巾着またはかごバッグ)

・下駄

浴衣(ゆかた)

夏祭りや花火大会など、夏のイベントにぴったりの浴衣。

色柄は昔ながらの白地や紺地から、カラフルなデザインまで実にさまざまです。

素材も基本の木綿だけでなく綿麻や化繊など多種多様で、涼しさや着心地が異なります。

デザインや素材など、お好みで選びましょう。

帯(おび)

浴衣にあわせる帯は、半幅帯(はんはばおび)または兵児帯(へこおび)が基本です。

気軽に結べる半幅帯や兵児帯は、他の帯と違い幅が狭いので涼しく、浴衣にぴったり。

帯の種類によってさまざまな結び方でアレンジが楽しめます。

バッグ

浴衣でお出かけするときの荷物入れは、巾着またはかごバッグが人気です。

浴衣のときは涼感のあるかごバッグはおすすめ。

かごバッグはきちんと感や大人っぽさを演出できるので、浴衣を夏着物風に着こなすときにもぴったりです。

下駄(げた)

浴衣のときの足元は、素足に下駄を履くのが一般的です。

下駄は台の形や素材などによりさまざまな種類があります。

カジュアルな下駄から少し改まった印象のものまであるので、出かける場所に応じて使い分けましょう。

浴衣の着付け小物

次に、浴衣を着るときに使用する着付小物をチェックしましょう。

【浴衣の着付け小物】

・ゆかた下(肌着)

・腰紐(こしひも) 3~4本

・コーリンベルト1本

・前板

・衿芯

・タオル2~3枚

・伊達締め

ゆかた下(ゆかた・きもの用の肌着)

浴衣を着るときは、浴衣の下に「ゆかた下」と呼ばれる夏用の和装肌着を必ず着用します。

ゆかた下は、浴衣から下着が透けるのを防止したり、浴衣につく汚れを軽減したりする重要な役割があります。

ゆかた下にはさまざまな種類があります。

【ゆかた下の種類】

・ワンピースタイプ

・上下が分かれたセパレートタイプ(肌襦袢・裾よけなど)

・シャツ+ステテコタイプ

形の種類や素材によって着心地が異なるので、お好みのゆかた下を選びましょう。

腰紐(こしひも) 3~4本

浴衣の着付けでは、腰紐を3~4本使用します。

体型などによって腰紐の本数は変わるので、着付けてもらう場合は必要な本数を確認しましょう。

コーリンベルト1本

コーリンベルトは「両端にクリップが付いたゴム紐」の形をした道具です。

浴衣の衿の着崩れを防いできれいに整えるために使用します。

前板(まえいた)

前板は、帯の土台に使用して帯の見た目をきれいに整えるための道具です。

半巾帯に帯板を挟むことで、帯の見た目がすっきりします。

差し込みタイプとベルトタイプがあり、どちらを使用してもOKです。

衿芯(えりしん)

普通の着物では長襦袢の衿に入れる衿芯ですが、浴衣の衿の内側に入れると衿元がきれいな形に整います。

とくに浴衣の生地が柔らかいセオアルファの浴衣などは、何も入れずに着付けをすると衿元がクタっとしてしまいます。

浴衣の衿の内側に衿芯を仕込むことで、衿元がヨレずに着姿が美しく見えますよ。

補正パットor タオル2~3枚

浴衣を着付けるとき、体型の補正に補正パットかタオルを使用する場合があります。

使用するタオルの枚数は人によって異なるので、2~3枚を目安に用意しましょう。

補正用には大きいバスタオルや小さいハンカチタオルは不向き。

指定がない限り薄手のフェイスタオルがおすすめです。

補正用のタオルがクッションの役割を果たし、腰紐による締め付けが軽減されるうえに汗もしっかり吸ってくれます。

必要な場合は忘れずに用意しましょう。

伊達締め(だてじめ)1本

伊達締め(伊達〆)は、腰紐の上から結んで腰紐を安定させる役割があります。

伊達締めには主に3つの種類があります。

【伊達締めの種類】

・正絹

・ポリエステル

・ゴムタイプ

どれを選んでもよいですが、浴衣なら通気性のよい「正絹タイプ」の伊達締めがおすすめです。

浴衣に必要なものも事前チェックで安心!

今回は浴衣を着るのに最低限必要なものについて、アイテム一覧を画像つきでご紹介しました。

はじめて浴衣を着る方も、記事で紹介した必要なものリストを参考に道具を準備してみてください。

浴衣に必要なアイテムは、きもの永見オンラインショップでもお求めいただけます。

浴衣を着るのに足りないものがある方は、ぜひお気軽にご利用ください。

着付け動画はこちら

浴衣の着付けをわかりやすく解説しております。 ぜひご覧くださいませ。

CONTACT

written by ISHIKURA

歴史学科卒業後、地元の歴史ある企業・きもの永見で呉服の世界へ。 日々着物のことを学びながら皆様の「分からない」にお答えしていきます。

この記事を監修した人 A.OTA

きもの永見「美装流着付け教室」講師。 「着物でお出かけしてみたい」そんなあなたのお手伝いを致します。 着付け教室HP https://kimono-nagami.com/school/