着物の着付けに必要なアイテムは多いので、どんなものがどのくらい必要かでお悩みの方も多いのではないでしょうか。

ほかにも、

「伊達締めや衿芯など、分からない道具が多い」

「自分が持っているアイテムを画像で確認したい」

という方に向けて、着物の着付けに必要なものを名称と写真つきでわかりやすく解説します。

目次

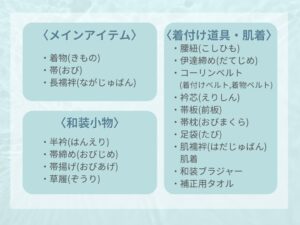

着物の着付けに必要なものリスト

着物の着付けに必要なもの18点をリストにまとめました。

次に、着物を着るときに必要な各アイテムの名称と特徴を【写真つき】でわかりやすく解説します。

画像つき・着物の着付けに必要なもの【メインアイテム】

以下のアイテムは、着物の着付けに欠かせないメインの道具です。

着物の着付けに必要なもの【メインアイテム】

・帯

・長襦袢

着物(きもの)

着物とは、着物姿のときに大部分をしめる衣服をさします。

日本人の民族衣装として、和服、呉服とも呼ばれます。

着物がなければ着物姿は成り立たないので、着物の着付けにおいてもっとも重要なアイテムです。

着物にはさまざまな種類があり、着ていく場所やシチュエーションに合わせてTPOを意識した装いが求められます。

▼着用シーンに合わせた着物の選び方はこちら

▼自分に似合う着物のサイズについてはこちら

帯(おび)

帯とは、着物を着るときに胴まわりに巻いて着物を固定する帯状の布です。

帯にもさまざまな種類があり、着物と同じく着用シーンに合わせて使い分けます。

格を意識する場面(公の場など)では、着用する着物の種類とTPOによって合わせる帯が変わります。

着物と帯の格があべこべにならないように気をつけましょう。

▼帯の種類と格についてはこちら

長襦袢(ながじゅばん)

長襦袢とは薄手の着物のような形状のアイテムで、着物の下に重ね着のように着用します。

着物を皮脂汚れなどから守るとともに、防寒の役割もあります。

さらに長襦袢は着物の袖や足元からチラリとのぞくので、カジュアル着物なら着物の色柄に合わせて選ぶのもおしゃれです。

長襦袢だと、着物より少し小さいサイズの長襦袢が最も一般的。

ほかにも、上下に分かれている二部式襦袢や上半身だけの半襦袢などもあります。

長襦袢の種類と使い分け

形:スタンダードな形もしくは二部式で

色:白や薄ピンクなど淡い色

・カジュアル

形:スタンダード、二部式、半襦袢、うそつき襦袢

色:着物に合わせ色、柄は自由

他にも素材や色柄などさまざまな種類があります。

季節やコーデに合わせておしゃれしましょう!

【長襦袢を準備するときの注意点】

手持ちの長襦袢を準備するときは、以下の2点を確認しましょう。

①半衿が付いているか

②半衿が汚れていないか

長い間着ていなかった長襦袢は、皮脂やファンデーションなどが黄ばみや汚れになって付着している場合も。

着付けをお願いした美容室に着物一式を持ち込んだら長襦袢に半衿が付いていなかった、ということもよく耳にします。

長襦袢を準備するときは半衿をしっかり確認するのがおすすめです。

画像つき・着物の着付けに必要なもの【和装小物】

着物のコーディネートに欠かせない和装小物は以下のアイテムです。

着物の着付けに必要なもの【和装小物】

・帯締め

・帯揚げ

・草履

半衿(はんえり)

半衿とは、長襦袢の衿元に縫いつける長方形の布地です。

半衿には長襦袢の地衿(長襦袢に元々ついている衿)を汚れや着用ダメージから保護する役割と、着物姿の衿元をおしゃれにする役割があります。

半衿は白が一般的ですが、刺繍や柄のアイテムもあります(画像)。

着物の種類に合わせて好みのデザインを選びましょう。

とくに成人式の振袖には、華やかな刺繍の半衿をつけることも多いです。

▼半衿の種類や選び方についてはこちら

帯締め・帯〆(おびじめ)

帯締めとは、帯の中心に巻いて帯を固定する紐状のアイテムです。

帯をお太鼓結びするときは、帯締めを巻いて引き締めることで帯がしっかりと固定されます。

さらに、帯締めには帯まわりに華やかさをプラスする意味も。

振袖などでは、帯締めの結び方にアレンジを加えてさらに華やかに見せます。

帯締めは、主に以下の2種類にわかれます。

【帯締めの主な種類】

①丸ぐけ(まるぐけ)

②組紐(くみひも)

丸ぐけの帯締めは、カジュアルな着物に合わせるのが一般的です。

一方で組紐の帯締めはフォーマルな場面を中心に用いられます。

カジュアルな場面で用いられる丸ぐけの帯締め。

フォーマルな場面で用いられる組紐の帯締め。金・銀入りが多い

帯揚げ(おびあげ)

帯揚げとは、帯の上部から見える布地です。

帯揚げは、帯をお太鼓結びするときに使用する「帯枕」を隠し、お太鼓の形を整える役割があります。

帯揚げの種類は素材やデザインなどによってさまざまです。

着物の格やシーンによって、帯揚げの素材・色・柄を使い分ける必要があります。

無地やぼかし染め、刺繍の入ったものなどいろいろな帯揚げがあるので、TPOや着用する着物のデザインに合わせて選びましょう。

きれいに帯揚げを結ぶコツを発信しております。

草履(ぞうり)

草履とは、洋服の靴と同じ役割の和装用の履物です。

草履は小判型の台に鼻緒がすげられたもので、基本的には靴と同じく自分の足のサイズに合わせて選びます。

履いた時にかかとが少しはみ出るくらいの大きさの草履がちょうどよいとされています。

草履の台は高いほどフォーマルにふさわしいとされます。

礼式用の着物には5~6センチ、普段用のカジュアルな着物には3~5センチくらいの草履がおすすめです。

草履は色柄などのデザインもバリエーションに富んでいます。

金や銀がメインの草履は格が高いとされていて、フォーマルな着物に合わせて着用します。

フォーマル用の草履は、草履の台と鼻緒のデザインが同じまたは近いものを選ぶときちんと感がアップ。

▼痛くなりにくい草履の履き方についてはこちら

画像つき・着物の着付けに必要なもの【着付け道具・肌着】

着物の着付けに必要な着付け道具や肌着などは以下の通りです。

着物の着付けに必要なもの【着付け道具・肌着】

・伊達締め

・コーリンベルト(着付けベルト)

・衿芯

・帯板

・帯枕

・足袋

・肌襦袢、肌着

・和装用着物ブラジャー

・補正用タオル

これさえ揃えておけば、着物の準備は万全です。

「どれを選べばいいか迷っている…」そんな方にも最適!迷ったら、このセットを揃えておけば間違いありません。

お客様からも「これがあれば安心して着付けができる」とご好評をいただいています。

腰紐(こしひも)

腰紐とは、着物を着るときに丈の位置を決めて、着物を固定する紐をさします。

着物や長襦袢を腰紐でしっかりとしめることで、着崩れを防ぐことができます。

腰紐の数は何本必要?

体型や着付けをする人によっても使う紐の数は変わります。

美容室で着付けをお願いするときは事前に腰紐が何本必要かを確認しておきましょう。

【腰紐の素材別・4種】

①正絹(しょうけん)

②化繊(かせん)

③モスリン、ウール

④ゴムベルト

素材によって特徴や使用感が違うので、好みの腰紐を選びましょう。

各素材の特徴は以下を参考にしてください。

①正絹の腰紐

着物との馴染みがよく、きっちりとしまります。

価格が高めな点と、絹のため自宅で洗えない点がネックです。

②化繊の腰紐

手頃な価格とお手入れのしやすさが人気。

ただし他の素材に比べて滑りやすく、結び目がときにくいデメリットがあります。

③モスリン(ウール)の腰紐

しまりすぎず、ゆるみも少ない人気の素材です。

価格が安く、お手入れしやすいのもメリットです。

④ゴムベルト

ゴム製の腰紐ベストは伸縮するのが特徴です。

ほかの腰紐とくらべて結び目が目立たず、慣れれば着付けが簡単な点がメリットです。

伊達締め(だてじめ)

伊達締めとは、幅が10~15センチ程度の幅が広い紐のようなアイテムです。

着物と長襦袢の着付けで使用し、腰紐の固定と衿が浮くのをおさえる役割があります。

腰紐のうえから伊達締めを巻くことで、着崩れを防ぐ効果があります。

長襦袢と着物との両方で使うため、計2本必要です。

【伊達締めの素材別・3種】

①正絹(しょうけん)

②化繊(かせん)

③マジックベルト

それぞれの特徴は以下を参考にしてください。

①正絹の伊達締め

正絹の伊達締めは、どんな着物でも馴染みがよく、きゅっとしまる点が魅力です。

化繊にくらべて値段が高いのと、水洗いできないデメリットがあります。

正絹の伊達締めは、とくに「博多織の伊達締め」が人気です。

②化繊の伊達締め

化繊の伊達締めは、値段が安くお手入れがしやすいのがメリットです。

ただし正絹よりも滑りやすいというマイナス点もあります。

③マジックベルトの伊達締め

マジックテープで固定するマジックベルトの伊達締めは結ばなくてもいい手軽さが魅力。

ただし、マジックベルトの硬い部分で着物の生地を痛めないよう取り扱いにはすこし注意が必要です。

また、ゴムの経年劣化は避けられないことにも留意しましょう。

コーリンベルト(着付けベルト)

コーリンベルト(着付けベルト)とは、着物や長襦袢の衿が開いてくる着崩れを防ぐアイテムです。

中には使わない方もいますが、多くの方が使うアイテムです。

着付けてくれる方、あるいは実践する着付け方に応じて準備しましょう。

コーリンベルト・着付けベルト

そのため、別会社のアイテムは「着付けベルト」「着物ベルト」などと呼ばれます。

衿芯(えりしん)

衿芯とは、長襦袢の半衿の中に通して衿元をきれいに整えるための芯です。

衿芯を半衿の中に通すことで、衿に張りを持たせてきれいな着姿をキープすることが可能です。

衿芯の素材は、プラスチック製のものから厚手の布製、暑い時期におすすめのメッシュタイプまでさまざまです。

帯板(前板)

帯板とは、帯の前側がしわにならないように帯の間に入れ込む板のようなものです。

板状タイプとバンド付きタイプの帯板がありますが、どちらも変わらずお使いいただけます。

ほかにも長さや幅のサイズちがいなど、さまざまな種類があります。

使うシチュエーションに合わせて選びましょう。

・夏の時期に適した帯板

夏着物や浴衣用に、メッシュ素材やへちま素材の帯板もあります。

夏用の帯板は素材が薄く、通気性がよいのがメリット。

暑がりの方は一年中夏用の帯板を使用するのもおすすめです。

帯枕(おびまくら)

帯枕とは、お太鼓結びをするときに帯の形を作る土台として使用します。

帯枕には「紐タイプ」と「ガーゼタイプ」がありますが、お好みで選んでOKです。

ほかにも帯枕にはサイズや形、素材などにさまざまな種類があります。

着付けに慣れてきたら好みに応じて選んだり、着付けされる方から指定があったらそのように揃えるとよいでしょう。

足袋(たび)

足袋とは、和装のときに足に履く靴下のようなものです。

靴下と同じく、自分の足に合ったサイズの足袋を選びましょう。

サイズが合わない足袋だと、着姿が美しくないだけでなく足が痛くなる可能性もあります。

足袋は真っ白な「白足袋」が一般的ですが、カジュアルな着物の用の色柄のある足袋もあります。

素材も綿から化繊までさまざまです。

着物を着るシチュエーションや着物の格によって、足袋の種類を使い分けると良いですね。

▼足袋の選び方が気になる方にはこちら

肌襦袢(はだじゅばん)、肌着(はだぎ)

肌襦袢・肌着とは、着物を着るときに素肌の上に着る下着です。

洋服でいうキャミソールのようなもので、着用中の汗を吸い取る和装用のインナーです。

肌着を着ることで長襦袢や着物が地肌につかないので、着物をきれいに保つ役割もあります。

肌襦袢にも素材や形などにさまざまな種類があります。

便利なワンピースタイプや上半身用と下半身用に分かれているセパレートタイプなど。

どんな着物を着るときでも、基本的には同じ肌襦袢を使うことができます。

自分に合ったもの、お家にあるものを使うとよいでしょう。

▼和装肌着の選び方はこちら

和装用着物ブラジャー

和装用着物ブラジャーとは、着物を着るときに胸の凹凸を押さえるための道具です。

和装ブラは洋服のブラジャーとは意図が違い、胸をなだらかにするためのブラジャーです。

必ずしも必要というわけではありませんが「着姿にこだわりたい」という方は、着物用ブラジャーの着用がおすすめです。

▼和装ブラジャーについて詳しくはこちら

補正用タオル

補正用タオルとは、着物の着姿をよりきれいに見せるために使うタオルのことです。

着物姿は基本、身体の凹凸が少ないほうがきれいとされています。

くびれなどの凹凸をフラットにするために、タオルを当てて体型を補正します。

薄手のフェイスタオルでよいですが、着物を着る機会が多いなら自分の体にちょうどよい専用のタオルを用意したり、専用アイテムを購入しても良いでしょう。

【豆知識】着物の着付けにあると便利なグッズは?

着物の着付けに最低限必要なアイテムのほかに、着物の着付けにあると便利なグッズを3点紹介します。

【着物の着付けにあると便利なグッズ】

・衣装敷(いしょうじき)

・さらし

きものクリップ、和装用クリップ

きものクリップ、和装用クリップとは、着付けのときにちょっとした仮固定に使えるアイテムです。

必ずしも必要ではありませんが、自分で着物の着付けをするときには、あると便利に使えます。

着物クリップはサイズがいくつかあります。

着付け方などで使いやすさは変わるので、自身が使いやすいと感じたものを使うとよいでしょう。

和装クリップの代わりに洗濯バサミを使用する方もいますが、着物に跡がついてしまったり、着物を痛めてしまったりとトラブルの危険性があるため、代用は避けた方が無難です。

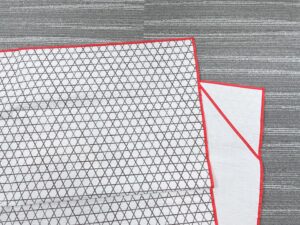

衣装敷(いしょうじき)

衣装敷とは、着物を広げたり畳んだりするときに下に敷く紙です。

衣装敷を下に敷くことで、床の汚れやほこりなどから着物を守る役割があります。

自宅などで自分で着付けをするときの着替えスペースとしても便利です。

衣装敷の上で着付けを行うことで、フローリングなどで着物を汚したり傷つけたりするトラブルを回避できます。

着物の準備から着付け、片付けまですべてを衣装敷の上で完結できるため、一枚あると便利なアイテムです。

美容院等の施設で着せてもらう場合には必要ありませんが、着付けをする場所によっては用意しておくと安心材料の一つになります。

さらし

さらしは、胸が大きい方が着物を着るときの補正道具として昔から使用されてきたアイテムです。

和装ブラも胸をなだらかに整えるアイテムですが、バストがとても大きい場合には和装ブラだけだと補正が不十分なことも。

さらしで胸元をおさえることで、よりしっかりと体の凹凸を補正することができます。

晒木綿(さらしもめん)という幅(約36cm)10メートル程の布の反物で販売されているため、必要な長さに切って使用します。

おわりに 着物の着付けに必要なもの一覧|準備の際の注意点

今回は「着物の着付けに必要なもの」について、必要なアイテム18点とあると便利なグッズ3点を紹介しました。

着物の着付けには多くの道具が必要なので、名称と写真を照らし合わせてアイテムを準備しましょう。

また、着付けに必要な道具は美容室や着付け師さんによって種類や数が微妙に異なります。

着付けを依頼する場合は、必要なアイテムについてかならず事前に確認しましょう。

▼振袖の着付けに必要な道具についてはこちら

通常の着物の着付けでは使わない道具などもあるので、成人式前に必要なものを揃えたい方は要チェックです!

CONTACT

written by ISHIKURA

歴史学科卒業後、地元の歴史ある企業・きもの永見で呉服の世界へ。 日々着物のことを学びながら皆様の「分からない」にお答えしていきます。

この記事を監修した人 A.OTA

きもの永見「美装流着付け教室」講師。 「着物でお出かけしてみたい」そんなあなたのお手伝いを致します。 着付け教室HP https://kimono-nagami.com/school/