いざ着物を着ようとしたら、「あれがない、これがない」と焦った経験などはありませんか?

約束の時間に間に合わないということがないように、前日までに確認しておく事項をまとめました。

目次

着物を着る準備は早いうちに!

まず、着物を着ることが決まったら準備は早いうちにしておきましょう。というのも、当店では長らくタンスに仕舞ってあった着物を久しぶりに広げてみたらシミ、汚れがあった…というご相談も多くお受けしています。

基本的に着物のクリーニングは1~2ヶ月以上掛かることが多く、明日明後日で出来上がるものではありません。

こういったトラブルに見舞われないように、予め着物を着る日が決まっていたら事前に着物の状態をチェックしておいたほうが良いでしょう。

もしシミや汚れを見つけたら、すみやかにクリーニングに出しましょう。無理に自分で処置をすると、余計に汚れが広がってしまう可能性があります。

着物を着るまでに余裕を持って点検しておくと、呉服店にクリーニングや半襟付けを頼んだり、足りない小物を買い足す時間も取れます。

きもの永見のクリーニングに関しては、こちらのページをご参考にどうぞ。

他店でご購入されたお着物クリーニングも大歓迎です。

着物の事前準備

着物や帯は和装ハンガーにつるしておく

畳みジワを伸ばし、着物は和装用ハンガーに掛けて、吊るしておきましょう。

▲和装用ハンガー

和装用ハンガーは一般的な洋服用ハンガーとは形状や素材も異なっている、着物や浴衣など和服の形状に合わせてつくられた専用のハンガーです。着物を広げてかけられるようにまっすぐな作りになっています。和装用ハンガーの中には着物と帯、両方一緒に干せるタイプも。伸縮が自在なので普段は短く収納でき、着物を干す際は端を伸ばして使用します。

和装用ハンガーがない場合は、洋服用ハンガーでも吊るすことはできますが、やはり通常のハンガーですと着物にシワが寄ってしまったりずれ落ちたりしてしまうリスクもあります。着物をよく着用する場合は一つ持っておくと便利なアイテムです。

また、浴衣など洗える素材の着物を洗った後に乾かす場合も和装用ハンガーを使えばシワが寄らず干すことができます。

和装ハンガーを使う際の注意点

・日の当たらない場所に吊るす

着物の色ヤケの原因となるので日光の当たらない場所に吊るすようにしましょう。実際に、着物を吊るしていたら障子の桟の跡がヤケ残っていたケースもありました。室内でも必ず日の当たらない場所を心がけましょう。また、日光は移動しますので気をつけてください。

・裾を引きずらないように気をつける

着物の身丈は長いので裾が床につかないよう、高い位置から吊るすようにしましょう。

・左右が均一になるようにかける

左右どちらかに重さが偏らないよう、ハンガーが傾かず均等に着物が掛かっているかを確認しましょう。左右どちらかに偏っているとシワの原因になったり、ずり落ちてしまうことがありますので気をつけましょう。

・かけた後、シワや汚れがないかの確認

着物のシワや汚れは畳んである状態だと分かりにくいものです。いざ当日、着終わった後に気づいても直すことが出来ないので事前の着物チェックは重要です。着物を和装ハンガーに掛けると着物の全体がよく見えます。その際、目立つ汚れやシワがないかを確認しておきましょう。

アイロン掛けをする際の注意事項

着物に目立つしわがある(特に見える部分)時はあて布をして低温で軽くアイロンを掛けます。

まず裏側からアイロンを掛け、それでもシワが取れない場合は表からさっとかけます。

アイロンのスチーム機能は使わないようにしましょう。

どうしても蒸気が必要な場合には、あて布を霧吹きで軽く湿らせ、アイロン掛けをしてください。

金糸・銀糸が入ったものやラメは溶ける可能性があるので注意が必要です。

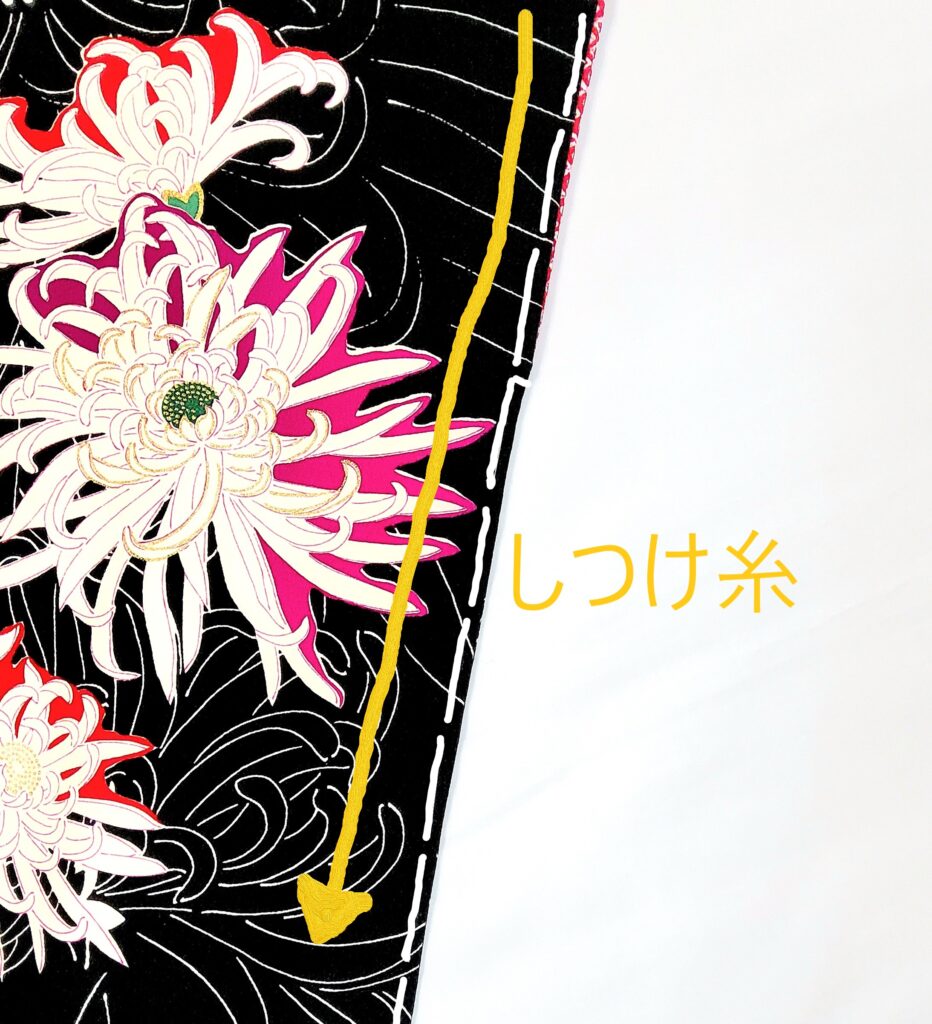

しつけ糸は取る

おろしたての着物にはしつけ糸がついていますのでそれをはさみで切って取らないといけません。ですが、どこにしつけ糸がついているのか、また切っていい糸なのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しつけのかかっている場所は以下のように点線で示している部分で、両袖、衿、上前~裾~下前にかけてしつけがされています。

取るべきしつけは、粗くざっくり縫われているしつけ糸です。特に袖まわりのしつけは取り忘れると目立つので注意が必要です。

一方、留袖や振袖などの礼装用着物についている細かい縫い目のしつけは「縫いじつけ」、「ぐし」というもので、取ってはいけないしつけです。ざっくりと縫われているしつけ糸だけ外していきましょう

いっぺんに引っ張らず、袖や裾、衿など、要所要所にハサミを入れて、少しずつ抜き取ります。

ただし、下前や襦袢のしつけ糸など見えない部分は取らなくても構いません。

長襦袢の準備

半衿がついているかチェック

いざ着物を着ようとしたら長襦袢に半衿がついていなかった…というようなショッキングな経験談をお聞きしたことが何度かあります。そういったことが無いように、事前に半衿がついているかのチェックは要確認です。

また、半衿はついていたけれど汚れていた場合も、半衿を付け替えたほうがいいでしょう

自分で半衿付けができない時

ただし、出来上がりに時間がかかることもあるので半衿付けを要望の場合は早めに持っていくのをおすすめします。

着付け道具、小物の準備

いざ着物を着る時に「腰紐が足りない!」「帯揚げが見当たらない!」ということにならないよう、必要なものをすぐに取り出せる状態にしておきましょう。

着付けに必要なもの

着物と表から見える小物・着物

・帯

・長襦袢

・半衿

※半衿はあらかじめ長襦袢に縫い付ける必要があります

・足袋

・草履

≪お太鼓結びのとき≫

・帯揚げ

・帯締め

着付け道具

・腰紐5~6本

・伊達締め2本

・衿芯

・帯板

・和装用クリップ

・コーリンベルト

・肌着・着物スリップ

・補正用タオル

・帯枕

▼その他、着付け道具に関する詳しい説明はこちらの記事にもあります。

履物やバッグも準備する

着物を着た後に慌てて探すことがないように予め準備をしておきましょう。

着物同様に、草履バッグも久しぶりに出して見る場合は汚れやカビが付いていないかの確認もしておきましょう。風呂敷やエコバッグなどをバッグの中に入れておくと荷物が増えたときなどに便利です。

当日に注意すべきこと

手と首を洗う

ヘアメイクを終え、着付けを始める前に、着物や帯を汚さないように、必ず手と首を洗いましょう。ひじから手の先までしっかり洗って、汗や汚れを落とします。また、首元の皮脂も襟元に付きやすいため、濡れタオルなどで首筋を拭き、清潔にしておきます。

着物を着た後は

着物を着終わった後は、そのまま箪笥に仕舞うのではなく、ハンガーに干して湿気取りをしたり、すぐに落とさないと取れないような汚れがあればクリーニングに出すなど注意すべき点がいくつかあります。

▼着物を着た後の始末についてこちらの記事でも詳しく解説しています。

まとめ

着物を着る前日までにしておくべきことについてまとめました。

着物のシワ取りや半衿付けなどは着物の準備に慣れていて前日にさっとできる方なら心配ありませんが、初めて、あるいは久しぶりに着物を着る方は時間がかかってしまうこともあります。

また着付け道具の準備なども、どこに何を置いているか、普段着物を着る機会がない人ほど探すのに戸惑うことも多いでしょう。

前日~当日に慌てることのないように、余裕を持って準備をしておきましょう。

written by TAKAHASHI

文化学部卒業後、和文化に興味を持ち地元の歴史ある企業・きもの永見で呉服の世界へ。 日々着物のことを学びながら皆様の「分からない」にお答えしていきます。