・なんだか着物に興味が湧いてきた

・着物で出席する予定がある

・着たことないけど着物が着てみたい

等など、着物を着るきっかけは色々あることでしょう。

いざ、【着物を着る】となったとき、必要なものといえば何を連想しますか?

メディアや雑誌の着物姿を見ると、見えているのは着物・帯・帯揚・帯〆・半衿・足袋・草履、といったところでしょうか。

着物の種類によっては重衿も見えますし、半衿から長襦袢を連想できた方は、初心者ではないかもしれませんね。

では、果たして『着物を着る』ということは先ほど連ねた物たちで着られるのでしょうか。

答えは『NO』です。

着物を着るためには、見えていない部分にも和装に必要な小物たちが必要になります。

もちろん手持ちの洋装用で代用することが可能なものもありますので、そちらも踏まえて【着物を着るためには何が必要なのか】を見ていきましょう。

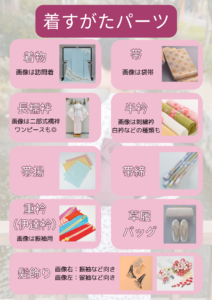

着すがたアイテム

・着物

・帯

・長襦袢

・半衿

・帯揚

・帯〆

※重衿(伊達衿)は着物の種類によります

・草履

順々に見ていきましょう。

着物

振袖・黒留袖・訪問着・小紋/紬など

帯

▲画像は袋帯

着物や着用シーンにより、袋帯・名古屋帯・半巾帯があります。

長襦袢

▲画像は二部式長襦袢

長襦袢なら何でもOKという訳にはいきません。

着物の寸法とあっていることが重要になりますし、着物によって合わせる色に決まりがあるものも有るので注意が必要です。

半衿

▲画像は刺繍衿

白を基本とし、色・刺繍・柄ものなど種類があります。

長襦袢の衿に縫い付けて使用します。

こちらも長襦袢同様の決まりがあります。

帯揚

▲画像はカジュアル・ちりめんの帯揚げ

絞り・綸子・縮緬など、色や柄・素材によりコーデネートにあわせて選びます。

帯〆

▲画像は平打ち帯締めに帯留め

丸ぐけ・平打ち・冠組・丸組など、フォーマル・カジュアルで使い分けます。

重衿

▲画像は振袖など向き

伊達衿(だてえり)とも呼ばれます。必ず必要な物ではありません。

主にフォーマル着物に使われます。

(比翼付きの着物には不要)

草履

▲画像はフォーマル

フォーマルとカジュアルに分かれます。

オールマイティーな草履もありますが、全体のバランスを見ることが大切です。

バッグ

フォーマルの装いにふさわしいバッグは、カジュアルな着物に持つとチグハグな印象になる場合がありますのでご注意を。

カジュアル着物の時はお手持ちの洋装用のバッグを持つのも良いですね。

必ずしも和装用にこだわらなくても良いでしょう。

髪飾り

フォーマル着物には髪飾りでよりゴージャスな雰囲気になります。

お茶会など髪飾りはNGなお席もあることをお忘れなく。

TPOを確認してつけることが大切なところは洋装と同じですね。

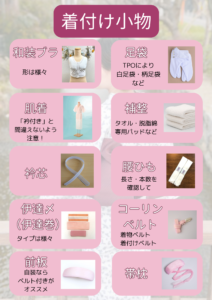

着付け小物

着装順に見ていきましょう。

和装ブラジャー

必須なのかは体形によりますが、洋装用のワイヤーが入ったブラはしない方が良いです。

美容院に着付けをお願いする際も「洋装のブラジャーは外してください」と言われることも。

鎖骨下に補整パットが入るタイプや胸を潰してスッキリさせるタイプなど、体型に合わせて選びます。

和装向き・洋装向き補正

洋装用のブラジャーは寄せて上げたり胸の形をしっかり保持するものが多いですが、そのまま着物を着ると体型によっては帯の上に胸がドンと乗っているようになり、美しく見えにくく残念ポイントになってしまいます。

和装のときは下着を外すか、和装ブラジャーを着けるのがおすすめです。

足袋

▲白足袋

白足袋が基本です。

フォーマルは白足袋(近年、振袖・卒業袴はファッション化の傾向あり)です。

カジュアル着物なら色足袋・柄足袋など、コーディネートの延長としてお考え下さい。

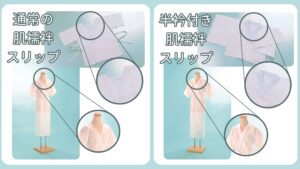

肌襦袢・肌着

▲画像はスリップ(ワンピース)タイプ

アンダーウエアです。

素肌の上または和装ブラをして肌着を着ます。

人に着せてもらう場合は肌着の下に衿ぐりの大きく開いたタンクトップやキャミソールなどを着ておくと安心です。

ワンピース型が近年の中心にあります。

基本の二部式(裾除け・肌襦袢)から始まり、補整と一体型になったものもあります。

間違いやすく注意が必要なのが『衿付き肌襦袢』(ものによっては『うそつき襦袢』とも)という5~6cm幅の衿が付いているものがあります。

これは長襦袢を省略したいときの肌着と合体したアイテムなので、長襦袢の下に肌着(肌襦袢)としては着られません。

▼肌着について詳しくはこちら

補整

メリハリボディをなだらかな身体にするためのものです。

おもに胸元補整とウエスト補整をします。

補整用パットやタオル、脱脂綿などを使って補整します。

補整の量は着付け師さんの好みによるところが大きいので、もしも違和感を感じるようなら伝えましょう。

衿芯

衿をピシッと綺麗にするために使います。

プラスチック製などの差込み式の衿芯が主流です。

長襦袢の半衿の中に通します。

長襦袢が広衿の場合は衿芯を挟んで縫とじをして使います。

長襦袢を脱いだら衿芯は外して保管します。

腰紐

補整のタオル等を止めるときにも使います。

衿元や裾あわせが崩れないように止める役目をします。

モス(モスリン)と呼ばれるウール素材や絹の腰ひもが一般的です。

綿・合成繊維の物もありますが緩みやすい素材は避けましょう。

体形により長尺もあります。

クイーンサイズの方は長い腰ひもを準備されることをお勧めします。

伊達〆(伊達巻)

▲上から正絹・ポリエステル・ゴム

腰紐よりも太い巾(はば)の紐です。

「幅」と「巾」

前巾(まえはば)、半巾帯(はんはばおび)など、和装用語では「巾」で表記されていることも多いです。

どちらで書かれていても間違いではないので、違和感なくご覧くださいね。

腰紐の上から広い面で更に着物を安定させる役割があります。

しっかり締まる代表として『博多織』の伊達〆があります。

その他シャーリングゴムを使ったものや、ウレタン素材にマジックテープで止めるタイプなど、姿の違う様々なタイプがあるので「これは本当に伊達〆なのかな?」と不安があれば確認しましょう。

伊達〆にも長尺があります。

コーリンベルト(着物ベルト・着付けベルト)

ゴムベルトの両端にクリップが付いています。

衿元を安定させるためのものです。

着物と長襦袢で2本使う着付け師さんもおられますし、使わない着付け方法もあります。

事前に確認しましょう。

前板

帯のお腹側をピシッとさせる役割です。

ゴムベルトが付いていて帯を巻く前につけるタイプと帯を巻きながら差し込むタイプがあります。

自分で着付けをするなら、先に帯板をしてから帯を巻く方がしやすいです。

帯枕

帯結びのときに帯揚をかけて使います。

お太鼓結びには必須アイテムですし、変わり結びの土台にも使います。

お太鼓結びは帯枕の大きさや厚さで若々しさなどを演出できます。

用途に合った形を選びましょう。

下からは、「必須ではないもののあると便利な道具たち」です。

帯の変わり結びが簡単にできる便利グッズです。

着付け業界に登場して30年くらいでしょうか。

今では袋帯の変わり結びはもちろん、半巾帯など、どんな帯でもおしゃれな変わり結びにできる必須アイテムになっています。

ショール

コート

羽織

その他・スタッキングなど、着付け教室オリジナル道具

終わりに

今回は【着物を着たい】と思ったときに必要なものをご紹介しました。

下に今回登場したアイテムの一覧をまとめておきましたので、ぜひ参考になさってくださいね。